粘土を造るところから作陶が始まります。

地元の土と釉薬を使い、手作業で器を作る。

今も昔も変わらないこだわりがあります。

-

①「土造り1」

台原(仙台市青葉区)の粘土層から掘り出した土を使用して器を作っています。

そのままでは作陶に使用できないので、工程を重ねて粘土に精製していきます。

・敷地に運んだ土を細かく掘り出します。

・ミキサーで攪拌・粉砕して土を溶かします。

・網で濾して木の根や石などの不純物を取り除きます。

-

②「土造り2」

・泥状の土を水槽に溜め込み、沈殿させてねかせます。

・比重の違いで土と水が分離するので、上澄みだけを取り除きます。

・残った土を鉢に入れて数日陰干しさせ、余分な水分を飛ばします。

・適度な硬さになったら土練機に通し、室(むろ)で保管します。

-

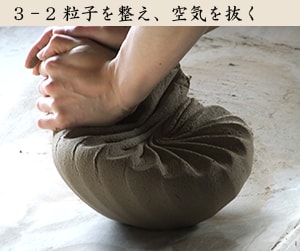

③「土練り」

成形を行う前に粘土を練ります。

練ることで成形しやすくなり、後の工程でひび割れが発生するのも防ぎます。

・粘土の内側と外側の硬さを均一にします。

・粘土の粒子を整え、中の空気を抜きます。

・練り終えた粘土を砲弾状にまとめます。

-

④「成形」

主に制作している食器類は、電気ロクロを使用して成形します。

・粘土を上げ下げして芯(中心)を出します。

・適量の粘土を取って挽いていきます。

・挽き終えた器をしっぴき(糸)で切り離します。

-

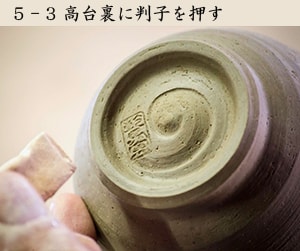

⑤「高台(こうだい)仕上げ」

器を適度な硬さに乾燥させた後、伏せて高台を削りだします。

・ロクロの天板にシッタ(円筒)を備え付けます。

・伏せた器をシッタに固定し、カンナで削っていきます。

・高台裏に判子を押します。

-

⑥「乾燥」

粘土は水分が残った状態で焼成すると割れてしまうので、十分に乾燥させます。

食器などの小さい器は1週間程度乾燥させます。

大きい作品は1ヶ月以上かけてゆっくりと乾かします。

-

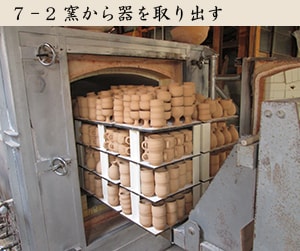

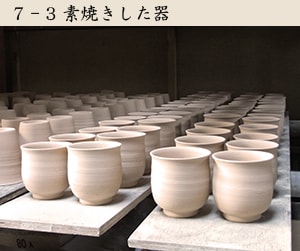

⑦「素焼(すやき)」

800度前後までゆっくりと焼成します。

焼成後は常温になるまで数日待ち、中の器を取り出します。

素焼を行うことで、釉薬を掛ける際の型崩れを防ぎます。

また、素地への釉薬の定着も良くなります。

-

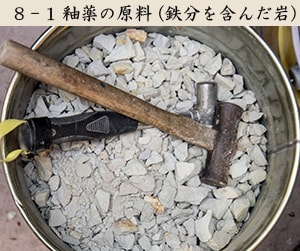

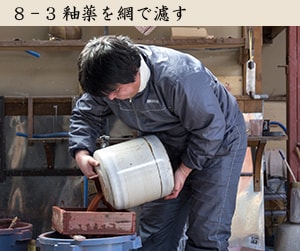

⑧「釉薬(ゆうやく)調合」

本焼で必要となる釉薬を調合します。

・鉱物や金属など、様々な原料を計算した調合比率で混ぜ合わせます。

・ポットミルで攪拌・粉砕します。

・網で濾して細かな不純物を取り除きます。

堤焼の代表的な釉薬である海鼠釉(なまこゆう)は地元で採れる原料を使用しています。

・鉄分を多く含んだ川端の岩

・お米の籾殻灰...など

-

⑨「釉掛け(くすりがけ)」

素焼の器に釉薬を掛けます。

釉薬を水と混ぜ合わせ、適度な濃さに調節して器に掛けていきます。

堤焼の海鼠釉の場合、2種類の釉薬を掛けます。

黒の釉薬を掛けて数日乾燥させた後、白の釉薬を掛けます。

-

⑩「本焼(ほんやき)」

一日かけて1250度前後まで焼成します。

焼成後は常温になるまで数日待ち、中の器を取り出します。

釉薬は粘土の表面と溶け合い、ガラス質となって水分の浸透や汚れを防ぎます。

また、釉薬の濃淡や温度の強弱によって器の表情が変化し、それぞれに個性が生まれます。

-

⑪「ハマすり」

釉薬を掛けていない高台部分はザラザラしており、テーブルなどに傷がついてしまいます。

そのため、最後に高台部分を削ります。

・砥石で削って表面を滑らかにします。

・ガタつきを砥石で修正して水平にします。

・傷や割れをチェックし、完成となります。