-

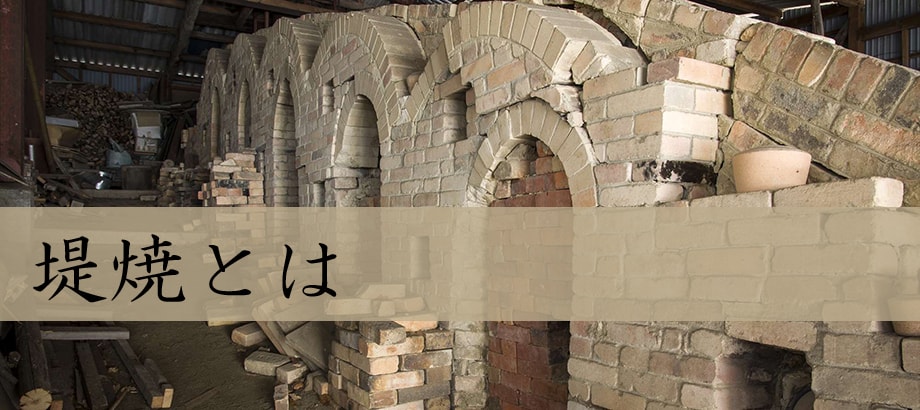

【 堤焼(つつみやき)とは 】

かつて堤町(仙台市青葉区)に窯場があったことから、その名がついた「堤焼(つつみやき)」。

江戸時代から300年以上続く、仙台・宮城ゆかりの焼き物です。

粗く粘りが強い良質な土を活かした素朴さと、黒と白の釉薬を豪快に流し掛けた“海鼠釉(なまこゆう)”が特徴です。

【 足軽町となった堤町 】

慶長~元和年間(1596~1615年)頃、仙台藩初代藩主・伊達政宗によって仙台が城下町として整備されました。

その際、奥州街道の北の出入口であった堤町には、北の守りとして足軽武士が住む足軽町が形成されました。

堤町の足軽武士たちは、近隣で採れる良質な粘土を利用し、内職として素焼きの鉢や甕(かめ)などの生活雑器や土人形などを作って販売していました。

【 堤焼のはじまり 】

元禄年間(1688~1704年)頃、仙台藩四代藩主・伊達綱村は、江戸から陶工・上村万右衛門を招聘し、陶工たちの指導に当たらせました。

その結果、釉薬を施した茶器などの陶器技術が伝えられ、焼き物の町としての基礎が築かれました。

当初、堤焼は杉山焼と呼ばれていました。

粘土の採掘場所が杉山台(現在の青葉区台原)であったことに由来しています。

【 乾馬窯(けんばがま)のはじまり 】

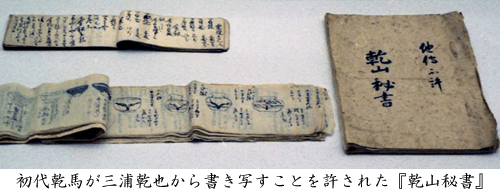

安政3年(1856年)、仙台藩は洋式軍艦(開成丸)を造船するため、陶工でありながら長崎で造船術を学んだ三浦乾也(六世・尾形乾山)を招聘。

その際、堤町の陶工であった庄子源七郎義忠(初代乾馬)が乾也に師事し、教えを受けます。

義忠は乾也から“乾”の一字を授かり、“乾馬”の号を名乗ったのが「乾馬窯(けんばがま)」のはじまりです。

この時、書き写すことを許された秘伝書『乾山秘書』をもとにしながら、仙台の土と釉薬を使い、この地の風土に根ざした焼き物が生み出されました。

こうして、現代まで継承される堤焼の技術的基礎が形成されました。

【 堤焼の広がりと評価 】

堤焼の茶器は、伊達家や家臣への贈答品として用いられ、その後は大名や公家などへの献上品としても重用されました。

生活雑器に関しても、明治時代には東北各地にまで流通し、昭和初期まで庶民の生活で日常的に使用される焼き物でした。

昭和初期に堤町を訪れた民藝運動の父・柳宗悦にも東北を代表する民窯として注目され、水甕(みずがめ)などが高く評価されました。

【 生活様式の変化による衰退 】

最盛期には20軒近くの窯元や業者があったと言われていますが、昭和30年以降、生活様式の変化によって衰退の一途を辿ります。

大量生産された安価な陶磁器や、ホウロウやプラスチック製品などの工業製品の普及により、堤焼製品の需要が減少。

それに加えて、台原地区では住宅開発によって良質な粘土の採取が困難になっていきます。

また、堤町でも住宅地が拡大され、新居住者から窯の煙や煤が公害として騒がれるようになります。

その結果、堤焼の事業者は次々と廃業に追い込まれ、昭和50年代には堤町にある全ての窯の火が落ちることとなりました。

【 伝統を守る乾馬窯 】

今では唯一の窯元となった乾馬窯は、昭和39年(1964年)に丸田沢(仙台市泉区)へと移り、登り窯を新設して作陶を再開します。

しかし、人里離れた土地であった丸田沢にも住宅開発が進み、堤町と同じく窯の煙と煤が問題視されるようになります。

そのため、平成の時代に入ってからは登り窯の使用を控え、ガス窯による焼成を行っています。

幾度もの大地震で被害を受けましたが、多くの方々にご支援をいただきながら、今も伝統と技を守り続けています。

<昭和57年12月指定、宮城県伝統的工芸品>

-

日本遺産「政宗が育んだ“伊達”な文化」

宮城県の「政宗が育んだ“伊達”な文化」が平成28年度「日本遺産」に認定されました。

仙台藩を築いた伊達政宗は、伊達家の伝統的な文化を土台に桃山文化や海外の影響を取り入れ、新しい文化を創りあげました。

その文化は政宗だけに留まらず、後の藩主、武士や庶民にいたるまで、さまざまな方面へ広がり、定着し熟成されていきました。

仙台藩の御用を務めた御職人たちが担っていた工芸品は、仙台城下の職人に引き継がれ、今日でも伝統工芸品として生き続けています。

堤焼乾馬窯も「“伊達”な文化」の一つとして、その伝統と文化を後世へ伝えていきます。

「日本遺産」とは

文化庁が地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを「日本遺産(Japan Heritage)」として認定。

ストーリーを語る上で不可欠な魅力ある有形・無形の文化財群を総合的に活用する取組を支援するものです。

「政宗が育んだ“伊達”な文化」公式ホームページ

http://datebunka.jp/